- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

暗黙のルール

畑周りの草は、あまり伸びないうちに刈るというルールになっています。

春から秋にかけて数回刈ります。

第18回 柳家家禄 独演会

恒例の静岡江崎ホールでの独演会です。

毎回家禄師匠のお弟子さんが一人お付で、一席披露されますが、これも楽しみにしています。

今年は10人いる中の三番弟子の緑君さんでした。演目は「祇園祭」で、枕からの引き込みも含めてとても上手。真打が近い二つ目さんでした。

師匠の一席目は「粗忽の使者」。師匠の師匠の小さんの「粗忽の使者」もよく音で聞きますが、ひけをとらない出来です。以前やはりとても好きな小さんの「猫の災難」の家禄師匠版を聞いた時も同じ印象でした。

仲入り後は「子別れ」です。たっぷり、一時間近くも熱演でした。

もちろんどちらの枕も面白く、今回も堪能しました。

長いお別れ 2019日 中野量多

とても良い映画でした。

認知症の昇平(山崎努)が70歳で認知症になり、亡くなるまでの7年間(2007年から2013年)までの家族の物語です。

妻の曜子(松原智恵子)は献身的に介護します。まさに良妻賢母で、昇平を愛しているのですが、それがますます強まる、そして愛を超えて人として崇高になっていく様です。

次女の扶美(蒼井優)と長女の麻里(竹内結子)もますますお父さんを愛するようになります。そして同じく二人とも成長します。

こう書くとあり得ない家族、理想が描かれているようですが、そうではなく、等身大の物語です。

扶美は器用貧乏です。物語では二回失恋します。

気立てが良くて家庭的なのですが、何故かです。でも曜子だけでは補えない昇平の介護で見失った自分を取り戻します。

麻里は夫の新(北村有起哉)と一人息子の崇(杉田雷麟・蒲田優惟人)とアメリカ暮らしです。新はエリートですが、家族の愛し方が解らないそんな人物で、それもあり崇は反抗期に入ると登校拒否に。生真面目な麻里は自己を責めます。実家とのPC通信で、もうだいぶ認知症が進んでしまった昇平にすがります。「私達もお父さんとお母さんのようになりたかった」

そんな麻里が少し逞しくなり、新も崇もちょっとだけ変ります。

そういった登場人物の機微の変化が丁寧に描かれていて心地よいのです。

そして無駄がない脚本です。

人生の儚さがテーマですが、儚いから美しいし、人ができることは限られているから尊いと投げかけられます。

心が洗われます。

追伸

7/7は「小暑」です。二十四節気更新しました。

ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。

干し芋のタツマ

二十四節気「小暑」の直接ページはこちら

小暑

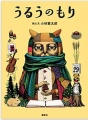

うるうのもり 絵と文:小林賢太郎

何故か人里離れて暮らしている“うるう”は世界中の人を描いている。

何故か自分を「あまりの1」と言う“うるう”はうるう年のうるう日、2月29日生まれで、あることから4年に一度の誕生日で一歳年を取る人だった。

そして今160年生きて40歳。

主人公の少年は今10歳で、40年後、同い年の“うるう”に合いにいきます。

50歳を超えて、60歳を前にして、人生あっという間という実感がどんどん高まってきます。

“うるう”は大事な人は皆先立ってしまうことを嘆きます。

人生50年はもう昔で、その1.5倍位生きられる私達は、あっという間の人生だけれども、今までの人類の中で一番幸せに過ごしているとこの絵本は教えてくれました。

藁と種

刈ってきた麦は、種を採ります。

そして残りは藁にします。

苗場が片付きません

草取りが落ち着くまで後回しにしているので、

雨の日位しか片付けをしていません。

間引きメロン

今付いている実のために間引きします。

まだ木が元気なので、実を付けようとします。

近隣農家に配慮

農家によっては、畑を明けておくと、草の種が来るから困る、と言う家もあります。

それに配慮して、早めにソルゴで埋めた畑です。

あと一回りか

収穫まで3週間くらいでしょう。

だいたいどのサイズにまで大きくなるか解ってきました。

【spac演劇】イナバとナホバの白兎 演出:宮城聰

この作品は、フランス国立ケ・ブランリー美術館の開館10周年の記念公演のために、SPACに創作依頼されて出来たものです。2016年に駿府城公園の野外劇場でお披露目があり、その後パリのフランス国立ケ・ブランリー美術館クロード・レヴィ=ストロース劇場で上演されまました。

創作のきっかけは、レヴィ=ストロースの最後の著作「月の裏側」に出てくる仮説です。

イナバの白兎を含めた日本の神話と、アメリカ先住民ナバホ族の神話とは、所々似ている、それは、アジアのどこかでその元になる神話があり、日本に伝わり、その後北米に伝わったのではないか?今はまだその元の神話は発見されてはいないが。

ということが発端で、ならば、日本の神話とナバホ族の神話から、逆にその元になる神話を想像して創造してみようというのがこの「イナバとナホバの白兎」です。

今年はレヴィ=ストロース没後10年ということで、もう一度クロード・レヴィ=ストロース劇場で再演となり、そのためにもう一度練り直されて今度は屋外ではなく、屋内の場謡芸術劇場で、パリ凱旋に先駆けての上演でした。

2016年よりも迫力が増しているのが印象的でした。屋外よりも近いために臨場感もあります。

3部構成で、「イナバの白兎」「ナバホの神話」そして「想像創造の物語」に入るのですが、細工は流々仕上げを御覧じろとばかりに、第3部の大団円は場内が一体になります。

人類が誕生し、狩猟を覚え、農耕を知り、争いもあり、神(太陽)を畏敬し、辿りついたのは、神に感謝することと、一人では生きていけないことの深い認識であることを謳い上げている壮大さを感じました。

そんな人の営みは貴くて、それを祝う祝祭の劇です。

素晴らしかったです。