- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

安納芋はむきづらい?

加工しづらいのが安納芋です。

皮むきしていると、実が崩れてしまうのですが、

今年の安納芋は、意外とそれがありません。

他のほしいもよりはやり辛いですが。

市雄さんの干し芋

ほしいも名人のひとり市雄さんが、

玉豊と紅はるかを作っていました。

どちらも糖化熟成していて、

乾くまでもなく甘いのがわかります。

有機ほしいも作りスタート

今年度の有機ほしいも作りをはじめました。

お取引先が待っている有機安納芋の干し芋からです。

年末の納品に間に合いそうです。

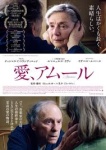

愛、アムール 2012仏/独/墺 ミヒャエル・ハネケ

ミヒャエル・ハネケ作品の中でも、一番観客に委ねています。

高齢社会での嗜みを踏まえたうえで、

『愛』と『尊厳』と『命』に対しての考察を真剣に促していて、

答えではなく、向き合うことを提示しています。

物語の主人公はフランスの中産階級、音楽家として成功した人生を送った老夫婦です。

少ない余生を二人で充実した時間を共有していましたが、

ある時、妻が病気になり、夫が看護する生活に変わります。

妻は気丈な女性であることがエピソードで語られます。

体や精神が病んで生きながらえることは、彼女にとって死よりも辛いことです。

病院には行かない約束を夫と取り付けます。

夫は妻のことを“わかっている”のですが、死を引き伸ばしたい想いと、

妻が生きたい生かし方で死を早めることの、狭間に最後まで苦悩します。

妻は壊れていく姿を誰にも見せたくはありません。

近隣の住民はもちろん、介護士も医者にも、そして娘すらにも。

そして夫にも見せたくないことを夫は知り尽くしています。

けれど妻はすでに一人では生きることも死ぬことも出来なくなります。

そして、夫は二人の最期を決めます。

ラストシーンは老夫婦の娘ががらんどうになった両親の住まいにひとり佇むシーンです。

彼女は子供の頃両親の愛のささやきが漏れる声で幸せを感じていたというシーンがありますが、

その余韻を感じているかのようです。

娘役は、イザベル・ユペールです。彼女だけは結末を誰よりも心で受け入れているように見えます。(個人的には、イザベル・ユペールだからそれを感じさせて、これも意図的でしょう。「ピアニスト」をかぶるからですが)

夫の行為に対して、倫理的に、法と照らし合わせて、ということを持ち出すのは野暮です。

それを超えた考察の提示をしている作品だからです。

だいたいが人が決めたものなんて最大公約数でしかありません。

豊かで長生き、でも世知辛い、皆忙しい、現代の社会で夫婦が寄り添う時間は体の自由が利かなくなる直前に訪れるものかもしれません。

(昔は寄り添う時間が稀だったかもしれません)

その時点で、二人の心が惹きあえるとしたら、それほど崇高なことはありません。

そして、外野はとやかくいう権利はないのです。

物語中も、娘が意見するシーンがありますが、それに対して夫(父)は毅然な態度をとります。

老夫婦は二人で二人の最期を決めたのです。

後悔が『ゼロ』の行動ではなく、後悔よりも優先するものがあったからです。

それは最後の鳩のシーンと、二人が二人の城から出て行くシーンの私の解釈ですが。

だから、この映画は『愛』の物語であし、『希望』を提示していると確信しています。

処女の泉 1960瑞 イングマール・ベルイマン

人が持つ罪を時に穏やかに、時に激しく描いている作品です。

舞台は中世のスウェーデンの豪農一家です。厳しい自然の中で食べるのがやっとというのが大勢の頃です。そしてキリスト教、神を信じることが生きる術の時代ですし、重要なテーマでもあります。

豪農の夫婦(テーレとメレータ)は敬虔なクリスチャンです。特に父テーレは自らの財産を教会のため、世のため人のために尽くすことを厭わない人格的にも立派な男です。

もちろん一族皆信心深いのですが、召使のインゲリ(父なし子を宿している女)は反発しています。

夫婦には一人娘カーリンがいます。金持ちの一人娘ですから甘やかされています。また、純真無垢の穢れなき存在です。(インゲリとは対象的な)

他にも女の召使がもう一人と、テーレの仕事を担う下僕達が3人います。皆、食べるのも大変な時代(社会)の中でも、暖をとれること、飢える不安がないことはテーレのお陰だという気持ちを持っています。

ある日、カーリンが遠く離れたところにある教会に、おめかししてローソクの寄進に行くことになりました。インゲリを連れて。途中インゲリはカーリンを一人で行かせます。(オーディンという神にカーリンを葬ることをインゲリが依頼するという暗喩が含まれています)

その後事件が起こります。ヤギ飼いの男3人(子供が一人)がカーリンを襲います。凌辱し、撲殺します。(子供は見ているだけ)そして、後を追いかけたインゲリも見ているだけです。

3人はカーリンの身包みを剥いで立ち去ります。そして夜、テーレの家にたどり着き一宿一飯の世話になります。そしてあろうことかメレータにカーリンの服を売ろうとしたのです。

血のついたドレスはすべてを物語っていました。

テーレは復讐します。3人を葬ったのです。

キリスト教の七つの大罪「傲慢」「嫉妬」「憤怒」「怠惰」「強欲」「暴食」「色欲」を登場人物に背負わせている物語です。

罪深い存在は、カーリンに手を下した3人のうちの2人とテーレですが、他にも罪を持つ者がいます。

オーディンにカーリンを葬ることを頼んだから男たちが手を下した、と後悔するインゲリ、「嫉妬」です。また同じくメレータも「嫉妬」の告白をします。テーレとカーリンの仲があまりにも良いことに対して嫉妬を抱いていたことを。

テーレも3人のうちの罪のない子供まで手を掛けています。「傲慢」と「憤怒」(怒りに任せて罪のない少年まで手をかけました。鬱憤が溜まっていたとしたら何のための信仰でしょうか)です。

しかもラストにカーリンが撲殺された場所に教会を立てることを神に誓います。それで赦しを得ようとします。なんという「傲慢」でしょう。

そしてもちろん3人のうちの2人の男は、「色欲」「強欲」「暴食」「怠惰」です。それも半端無い獣です。

殺されたカーリンと子供はどんな罪があったのかは解りませんが、殺される罪はありません。

インゲリとメレータも救われない罪を犯してはいません。

罪深い男2人は、テーレにかかり身をもって贖罪となったのでしょうか?

テーレも教会建設で贖罪ができることはあり得ません。

しかし泉が湧きました。その聖水で禊をするシーンもありました。

しかしイングマール・ベルイマン監督は、罪が償えるとは言っていません。

深読みかもしれませんが、泉はカーリンに対しての涙、ただそれだけのような気がします。

野いちご 1976瑞 イングマール・ベルイマン

死までの時間が短いことを悟っている老紳士の一日で、

彼の生きた姿とそれを受け止める彼の姿を追った作品です。

その日老紳士は、50年間の医師としての貢献を国から称えられるという晴れの日でした。

飛行機で行くはずの旅が、クルマに変わります。

同乗者は息子の嫁と、旅の途中で出会う、その日限りの人々です。

その車中での嫁や出会った娘とのやりとりと、

旅の途中の主人公の思い出の場所に降りたつ感慨と、

それらに纏わる回想で、決して幸せばかりではなかった主人公の一生が、

主人公自身で収斂されます。

けじめがつけられるのです。

その始まりは、明け方の悪夢からでした。

主人公は、気味が悪い状況下で己の遺体と出会う夢をみます。

こういう夢や白日夢はその後も挿入されます。

愛していた婚約者が弟のものにされるリアルな情景、

その恋人は若いままに老いた彼と出会い、老いた現実を突きつけられるシーン、

すでに亡くなっている妻の若い時の不倫のシーン、

医師として失格の烙印を捺されるシーン等々。

そしてこの旅では、現実世界でも人付き合いを避けてきた、

親しい者すらもおざなりにしてきたツケが襲い掛かります。

嫁に詰問されることと、嫁と息子の不仲の実態を知らされ、さらに、

今の息子は老いた自分と同じように、

生きることに意義を見出せないでいる心境であることを嫁から突きつけられます。

しかもそれは自分と息子との関係で出来てしまったと息子が吐露していることも。

それらとは逆に、この日限りの同乗者はこれまでの彼を称えます。

彼にとっては、国から称えられることよりも喜ばしい体験です。

たとえそれが、合ったばかりの人たちが相手だから良い面しか見せないという事実であっても、その姿も彼そのものです。

親しい仲でも同様に振舞っていたはずです。

旅では彼の生き様の中でも、彼の潜在意識に深く刻まれていた出来事を映します。

長かった人生でも深く刻まれたことはほんの一瞬のことで、

いくつかの出来事が、人生を左右しているということを示唆します。

もちろんその出来事は、それが発動するまでの、

彼の行為(彼と相手とのやりとり)の膨大な時間も含めた積み重ねの結果です。

そして人間とは、起きたことで今まで生きた人生を、

今の彼は負の遺産としてだけ回想していきます。

けれど、それが徐々に変化します。

負の遺産は、彼の正があるから起きたことは見逃せませんし、

正とはなかなか認識できませんが、

まじめに生きてきたからには負だけのはずがあるわけありません。

主人公の場合は敢えて人を避けてきました。

たとえそれでも良くないことだけであるわけないのです。

主人公は、社会的に申し分ない評価を得ています。

裏腹に家庭はそれほど上手くいきませんでした。

しかもここは大事で、欲しいものを主張して手に入れていたとも思えません。

それがもどかしくて、親しい人たち(恋人、妻、息子)と彼に溝ができたように見えますし、

夢も回想もそんなことばかりが繰り返されていました。

けれど、それが徐々に変化したのです。

78歳の人生には多くのことが起きました。

生きる時間がわずかになると、絶望感に支配されます。

けれど彼は、絶望感の裏にある功績を自己が認め、もちろん失敗も受け止めて、

人としてのこれまでのすべてを統合しようとしました。

(全部があって今がある、今感じているのは全部ではない)

主人公は私達の分身です。

老いてないとしたら将来の分身です。

主人公の行為は、死を強く意識した人間だからできる崇高な行為です。

その姿を赤裸々に追った作品です。

死を迎えるのは避けられない事実です。

それに向かう意気込みとして、勇気を与える姿を目の前に提示してくれた映画でした。

簾洗いも始まりました

干し場つくりと並行して、簾(すだれ)洗い、準備を進めます。

平ほしいもは、晴天ベースで1週間は仕上がりまでかかりますから、

最低でも1日の生産量x7日分の簾が必要です。

干し場つくりの次に手間がかかるのが、

簾準備です。

有機農園の干し場

昨日の大安で、今シーズンの干し芋つくりを始めた農家が多いです。

自社の有機農園は、準備中です。

干し場が出来てきているところです。

たかおさんもそろそろ準備完了

丸干し芋の干し場作りをしていました。

他の準備はかなり進んでいたので、

これを仕上げれば粗方ほしいも加工の準備が整いそうです。

いつも思いますが、

たかおさんは、干し場も加工場も休憩するビニールハウスまで、

どこも綺麗に整えます。

頭が下がります。

悪の法則 2013米 リドリー・スコット

リドリー・スコット監督の人生観が詰まった映画でした。

有能な弁護士が主人公です。

素直で綺麗な彼女と結婚できるという人生の絶頂期です。

彼女のためにもということで、カネ目的に、魔がさして裏社会に手を染めます。

それが運のつきで、彼女ともども破滅を迎えます。

物語はこれだけで簡単ですが、演出が凝っています。

サスペンスタッチで恐怖感も盛り上げるのですが、

登場人物を通して人生観、死生観が語られます。

それをどう感じるかがこの映画の評価のポイントです。

人生は不可逆であり、

ちょっとした心の隙、これくらいならという甘さが、

取り返しがつかないことに転がっていくという教訓も含めて、

人は“生もの”であることと、人生の綾、怖さを嫌ってほど

リドリー・スコットらしく、味わわせてくれる映画でした。